Aktuelles immer zuerst!

03.12.2024

Gegen den 5751-RIAA (passiv), klingt der Shure M65 Clone (aktiv), etwas "eingeschlafen". Solche Details kann man nur im Direktvergleich (möglichst schnell umstecken) herausfinden. Mal schauen was sich im Laufe der Zeit noch alles "herauskristallisiert"?

28.10.2024

Umgebaut (an allen möglichen Stellen rauschärmere Metallfilm-Widerstände), Klopfempfindlichkeit ist weg, aber es rauscht halt immer noch stärker als der Shure M65, mit Tendenz zum leichtem Brumm, wenn man voll aufdreht. Und jetzt?

Bin immer noch der Meinung, eine aktive Entzerrung "löscht" auch noch einiges anderes an Störungen (Rauschen, Brummen, etc.) aus. Wie schlimme wirklich eine Entzerrung in der Gegenkopplung ist (das sie ja immer zu spät kommt), muss noch geklärt werden. Jetzt gilt es sich zu entscheiden oder damit zu leben (zur Not wäre ja da auch noch der passive 4xD3a RIAA, ohne scharfe S-Laute).

27.10.2024

Der 6SN7 RCA rauscht und brummt (Klopfempfindlichkeit hab ich gar nicht mehr geprüft), also hab ich mich entschieden die 6N2P Version nochmals aufzubauen. Andere Sockel, überwiegend Metallfilmwiderstände, etwas anders angeordnet, etc.. Eingeschalten - rauscht etwas, aber brummt nicht, aber der Linke Kanal ist wieder klopfempfindlich. Klanglich gefällt er.

Das mit der Klopfempfindlichkeit lässt mir keine Ruhe. Also wird er demnächst nochmals aufgebaut werden und zwar so, das eine Röhre jeweils linken und rechten Kanal verarbeitet (sollte mit dem Schirm zwischen den Systemen, bei der 6N2P kein Problem sein). Also eine Röhre wird die Eingangsröhre und die andere die Ausgangsröhre werden (hat auch noch den Vorteil, das die Zuleitungen von den Cinchbuchsen in die Schaltung sich nicht mehr kreuzen und dann auch ausreichend lang sind, um auch mal die Deckplatte mit den Röhren besser heraus klappen zu können).

26.10.2024

Der RCA hatte auch schon das neue Massekonzept bekommen, aber hier rauscht/brummt es noch und der linke Kanal ist klopfempfindlich. Ein "Abtasten" der einzelnen Bauteile, mit einem Plastikstab, zeigte aber keine "kalten Lötstellen" auf (nur das es im Prinzip an jeder Stelle im linken Kanal hörbar war).

Die meisten der Bauteile im linken Kanal wurden nochmals aus-/eingelötet und geschirmte Heizleitungen eingebaut (leider sind die Leitungen überhaupt nicht wärmebeständig - löten), was aber keinen Erfolg hatte.

Deswegen wurden dann wieder die alte Heizungsverdrahtung eingebaut, die kleinen Kapazitäten an der Eingangsstufe entfernt und gleich wieder von ECC83 auf 6N2P umgebaut, mit dem Ergebnis, das es immer noch rauscht (Brummen aber kaum noch hörbar). Das Rauschen hört sich für mich immer noch wie ein offener Eingang an.

Ein anschließender, kurzer klanglicher Vergleich fiel zwar zu Gunsten des Shure aus, da dieser etwas "voller" klang und mehr Details hörbar waren, vielleicht auch etwas dynamischer war, aber das ist noch nicht beschlossene Sache. Achtung subjektiv!

Werde dem Shure auch erstmal wieder die Tung-Sol (ECC83) einbauen, u.a. weil sie etwas weniger rauschten (sogar weniger als die empfohlenen 7025).

Ich denke, die 6SN7-Variante des RCA, bekommt jetzt auch nochmal eine "Auftritt. Fertig aufgebaut ist sie ja noch.

25.10.2024

Hab das Massekonzept beim Shure (und auch beim "ECC99-Verstärker") dahingehend abgeändert, einen 100 Ohm Widerstand zwischen Erdung und Masse einzubauen und dennoch brummt es nicht (Erdschleife). Man kann so also durchaus in jedem Gerät eine "nahezu" leitende Verbindung zwischen Erde und Schaltungsmasse (nach dem Trafo, gleichspannungsseitig) herstellen ohne eine Erdschleife zu erzeugen. Wichtig ist, das die Metallteile direkt geerdet sind, damit dort im Fehlerfall keine lebensgefährlichen Spannungen anliegen können.

Heizleitungen sind bei den beiden Geräten jetzt (noch) nicht geschirmt, habe aber auch keine Brummprobleme, selbst bei hohen Lautstärken nicht. Beim RCA werde ich das aber auf jeden Fall ausprobieren. Ob das für's Rauschen hilft, wird sich zeigen.

Ach ja, wegen den Auswirkungen auf den Shure Clone, wegen dem fehlenden MU-Metallband um den Ringkerntrafo. Es gibt keine. Dieser bleibt weiterhin brumm- und rauschfrei.

21.10.2024

Ich hab nochmal die Masseverdrahtung bei beiden RIAA's geändert (in Etwa nach: https://www.audionist.de/diy/phonovorstufe-mit-ef86/). Dem Ringkerntrafo des Shure hab ich noch sein MU-Metallband-Kleidchen entwendet. Die Auswirkungen auf den Shure hab ich aber noch nicht überprüft, aber dem RCA hat es scheinbar gut getan. Jetzt rauscht er nur noch 😉. Schon verrückt. Hatte eigentlich auch noch angedacht evtl. geschirmte und getrennt zugeführte Heizleitungen zu verwenden, aber das hat ja nichts mehr mit dem Rauschen zu tun (?). Dann ist der linke Kanal aber auch noch "klopfempfindlich". An den Röhren hätte ich es ja verstanden, aber selbst wenn ich an einzelne Bauteile klopfe hört man es. Der rechte Kanal hingegen bleibt ruhig. Vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle? Und die Störungen werden auch wieder lauter, wenn ich mich einigen Bauteilen im linken Kanal nähere, was vielleicht auf Masseprobleme hindeutet.

Ich denke ich werde jetzt auch noch beide Röhrenfassungen (mit Schirmkragen und -hülse), zusammen mit dem Deckblech, erden.

Angeblich kann starkes Rauschen kann auch etwas mit Masse-Verdrahtung zu tun haben. Nochmal neue Röhren suchen, ist aber nicht gerade billig. Die EH 7025 sollten lt. Verkäufer schon sehr rauscharm sein, rauschen aber nicht wirklich weniger, im Vergleich mit Tung-Sol oder JJ ECC83S. Eine Sovtek 12AX7LPS soll auch noch wenig rauschen, aber ein gematchtes Pärchen für 46,80€ + Versand, ist nicht gerade günstig. Oder angeblich soll auch eine geringere Verstärkung im 1 System (V1) das Rauschen reduzieren, aber ob die Gesamtverstärkung dann noch passt?

Wie schon gesagt, rauschten die NiMh-Akkus, zur Arbeitspunkteinstellung, etwas mehr als die ursprüngliche RC-Kombination (2,7kOhm, 110uf Folienkondensator). Also wieder auf die gute, alte RC-Kombination zurückgebaut (da sind jetzt aber noch 2,7kOhm MOX-Typen verbaut).

Die restlichen, angeblich mehr rauschenden 2W MOX Widerstände (200ppm) hab ich schon gegen 0,6W Metallfilm (50ppm) getauscht, allerdings ohne weitere Verbesserung.

07.10.2024

Anhand von den beiden Röhren-RIAA-Vorverstärkern "Shure M65" (Nachbau, aktiv entzerrt) und dem "RCA 7025" (Nachbau, passiv entzerrt) wollte ich vielleicht noch herausfinden, welches Prinzip (aktiv oder passiv), das klanglich "Bessere" ist.

Beide Schaltungen stammen aus den 60iger Jahren und können die gleichen Röhren verwenden (ECC83, 12AX7 oder 7025 oder mit Verdrahtungsänderungen am Röhrensockel, die Heizung und den Schirm betreffend, auch noch die russische 6N2P (-EB), etc.).

Seitdem die Schaltungen wieder entdeckt wurden, haben sich einige Interessierte mit "Verbesserungen" beschäftigt, u.a. um sie "linearer" im Frequenzgang zu machen. Den aktiv entzerrten Shure Clone hat man auch noch dahingehend

"optimiert", das er nun Rechtecksignale bis zu hohen Frequenzen

sauberer (kaum noch Überschwinger) übertragen kann, was sich auch klanglich bemerkbar machen soll (wenn ein Rechtecksignal schon sauber übertragen wird, dann werden auch Sinussignale nicht verfälscht). Da diese beiden Schaltungen recht "hochohmig" arbeiten, wurde auch noch versucht deren Ausgänge, für heutige Bedürfnisse, durch z.B. einen Kathodenfolger, niederohmiger zu machen (z.B. der EAR-RIAA-Vorverstärker, scheint im Prinzip dem Shure M65 zu entsprechen, eben nur mit einem Kathodenfolger am Ausgang. Aber vom EAR gibt es auch schon wieder "Clone" (=Nachbauten).

Mein Ziel ist es aber letztendlich immer zu versuchen, eine Schaltung so einfach wie möglich, mit so wenigen Bauteilen wie möglich aufzubauen, aber ohne Kompromisse beim klanglichen Ergebnis. Es hat ja im Prinzip auch schon früher funktioniert (allerdings waren da vielleicht die HiFi-Ansprüche noch nicht so hoch).

Der letztendliche Klang ist aber auch noch von vielen anderen Faktoren abhängig. Alle Teile einer Hörkette, wie Tonabnehmersystem, Verstärker, Lautsprecher, Verkabelung, Hörraum oder dem eigenen Hörempfinden/-vermögen, Vorlieben (stärkere Bässe oder keine aggressiven Höhen, etc.), aber auch Bauteile/-werte, Arbeitspunkte der Schaltung, etc., "spielen" mit hinein. Der Shure hat momentan ECC83 Röhren drinnen, der RCA 6N2P (-EB). Alleine die klanglichen Unterschiede zwischen Röhren (älteren oder neueren Datums), Typen oder unterschiedlicher Hersteller, lassen einen 100%igen Vergleich, eigentlich nicht zu.

Diese Röhren (ECC83, 7025, 6N2P (-EB)) sind alles "Doppeltrioden" mit einer max. Verstärkung von ca. 100, mit 2 "nahezu" identische Triodensysteme in einem Glaskörper ("nahezu identisch" bedeutet, das u.a. die Millerkapazitäten des 2. Systems niedriger sein sollen, als das des 1., u.a. deswegen soll man eigentlich auch das 2. System für die 1. Stufe verwenden). Je eine Doppeltriode wird für einen Kanal verwendet. Man benötigt deshalb nicht unbedingt eine Schirmung zwischen den Systemen in einer Röhre (z.B. zwecks besser Kanaltrennung), so wie es die 6N2P bietet, weil immer nur das gleiche Signal (linker oder rechter Kanal) in einer Röhre verarbeitet wird.

Der Shure M65 Clone begnügt sich mit ca. 100-150V Betriebsspannung, der RCA dann schon mit ca. 250V. Stromkonsum je Kanal ist mit ca. 2mA recht gering, u.a. weil eben die Röhren schon einen recht hohen Innenwiderstand haben. Der Ausgang sollte bei beiden, lt. meinen "Messungen", mit >220kOhm belastet werden, auch wenn Shure im original Datenblatt des M65 nur 5kOhm Ausgangsimpedanz, bei 10.000Hz, angibt. Das kann schon sein, weil eben bei geringerer Belastung am Ausgang eher der Bass in Mitleidenschaft gezogen wird, als die Höhen (wenn ich richtig gemessen habe). Das ist also nur die halbe Wahrheit.

Der aktiv entzerrte Shure quittiert eine zu hohe Last (235kOhm anstatt 470kOhm) mit Bassabfall (die Mitten und Höhen sind davon aber kaum betroffen), den man aber wieder mit einem größeren Auskoppel-Kondensator begegnen kann (s. Frequenzgänge weiter unten).

Der passive RCA zeigt hingegen bei einer zu geringen Last "nur" einen Pegelabfall über nahezu dem ganzen Frequenzverlauf (ca. 0,5dB). Durch Erhöhung des 470kOhm Widerstandes nach dem 1. Koppel-C in der Schaltung, könnte man den Bassbereich wieder etwas anheben. Aber Achtung, könnte sich auch auf den restlichen Frequenzgang auswirken.

Die Verbindung zum Vor- oder Vollverstärker würde ich aber bei solch

hochimpedanten Schaltungen generell so kurz wie möglich halten.

Der RCA ist am Ausgang sehr empfindlich, was die Kapazität des Anschlusskabels angeht. Je höher z.B. die Kabelkapazität war (besonders auffällig mit billigen "Baumarktstrippe" mit ca. 245pf/0,5m), desto früher fielen die Höhen ab. Wieso RCA dann auch noch eine zusätzliche Kapazität von 180pf pro zusätzlichem "Fuss" Kabellänge (1 Fuss=30,48cm) vorsieht, die man vor dem Ausgangskondensator anzubringen hat, ist mir noch ein Rätsel, weil wenn ich die auch noch hinzuschalte bzw. weiter vergrößere, würden die Höhen noch früher abfallen (s. Diagramme weiter unten). Vielleicht gingen die Entwickler ja auch noch von dem Umstand aus, das viele MM-Systeme einen Anstieg zu den Höhen hin zeigen/zeigten?

Der recht hohen Ausgangsimpedanz kann man begegnen, indem man RIAA-Vorverstärker gleich mit anderen Röhren aufbaut, die mit höheren Strömen arbeiten (geringeren Innenwiderständen), aber auch gleichzeitig hoch verstärken können. Habe selbst so einen RIAA, mit D3a (bzw. EL862), mit passiver Entzerrung, in Betrieb. Auch die 6C45 bzw. 5842 sollen dafür geeignet sein, aber die brauchen noch mehr Heizenergie. Es gibt aber sicher auch noch andere Röhren. Das sind aber alles Einzelröhren. Man benötigt also 4 für einen Stereo-RIAA (also höhere Arbeits- und Heizströme). Oder man schaltet einem hochohmigen RIAA-Ausgang eben einen Kathodenfolger nach (ein Doppelröhrensystem oder zwei Einzelröhrensysteme), der die Ausgangsimpedanz reduziert (aber leider nicht weiter verstärkt).

Sollte in beiden Fällen die Verstärkung dennoch nicht ausreichen, um den nachfolgenden Verstärker auszusteuern, dann wird nochmals eine Verstärkerstufe benötigt, was dann noch weniger meiner Philosophie, der "Einfachheit", entspricht 😉. Das sieht aber jeder etwas anders.

Man kann aber auch, so wie früher, den Eingang des folgenden Verstärkers empfindlicher machen. Die Uchida 2A3 von SunAudio, die ich früher hatte, benötigte im Original (2-stufiges Konzept mit der 6SN7 am Eingang) nur 150mV(Ueff) am Eingang, um voll ausgesteuert zu werden. Mein neu gebauter 6N6P-Verstärker (ECC99), mit der 6N2P (ECC83) als Eingangsröhre, die momentan auch noch ohne Kathodenüberbrückungs-C arbeitet, benötigt dennoch schon ca. 380mVeff. Ein bisschen "Puffer" sollte schon noch vorhanden sein, damit der Verstärker auch "übersteuert" werden kann, weil man nämlich einem Triodenverstärker (mit Ausgangsübertrager!) nachsagt, das er 5-10x lauter gehört werden kann, bis er "hörbar" verzerrt.

Durch die hohen Ausgangsimpedanzen der beiden RIAA-Vorverstärker, sind nicht nur kurze, niedrigkapazitive Verbindungskabel nötig, auch die Lautstärkeregelung muss dementsprechend hochohmig ausgelegt werden, will man sie direkt am Ausgang des RIAAs regeln (man könnte sie, je nach benötigter Steuerspannung für die Endröhre, auch noch zwischen Treiber- und Endröhre einbinden de Verstärkers einbinden, aber dann muss man wieder auf andere Dinge achten, wie z.B. die Spannungsfestigkeit des Potis). Wie gesagt, wollen beide o.g. Schaltungen gerne >220kOhm sehen. Also min. ein 250kOhm log Poti, besser noch 500kOhm oder gar 1MOhm. Ich würde >=500kOhm bevorzugen. Das Poti bildet ja einen einstellbaren Spannungsteiler, an dessen Ausgang (Schleifer) auch noch der Gitterableitwiderstand der nächsten Stufe (Eingangsstufe des Endverstärkers) parallel liegt. Diese Konstellation (Widerstandswert je nach Schleiferstellung, parallel dazu der Gitterableitwiderstand + dem "Restwert" des Potis) bildet dann die Belastung für das vorhergehende Gerät, in diesem Fall eben der Ausgang des RIAA-Vorverstärkers, der im ungünstigsten Fall (max. Lautstärke), bei z.B. einem 500kOhm log Poti und einem 820kOhm Gitterableitwiderstand, nur noch ca. 310kOhm (500kOhm parallel 820kOhm=310,6kOhm) beträgt. Bei z.B. einem 470kOhm Gitterableitwiderstand (zusammen mit dem 500k log Poti) sind es dann nur noch ca. 242kOhm. Nimmt man ein Poti von nur 250kOhm log, sind es bei 470kOhm Gitterableitwiderstand, dann nur noch ca. 164kOhm. Mit einem 500k log Poti sind es dann zwar schon wieder ca. 192kOhm, könnte sich aber dennoch schon auswirken.

Solch hochohmige Schaltungen können aber auch leicht wieder Störungen einfangen (Radio Eriwan lässt grüßen 😉). Das Massekonzept/die Schirmung muss hier passen. Selbst einfache Kippschalter (vielleicht nur vernickelte/versilberte Kontakte und/oder nicht ausreichend niedrige Kontaktübergangswiderstände, etc.?) haben bei mir hörbare "Störungen" produziert, die ich nicht gleich zuordnen konnte. Mit einem vergoldeten ELMA-Drehschalter hingegen, waren sie wieder weg.

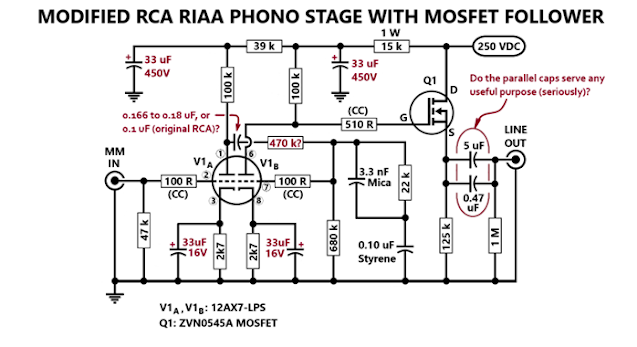

Hier mal die Schaltungen (original und modifiziert)

RCA original

Modifiziert

Quelle: https://www.diyaudio.com/community/threads/need-riaa-phono-preamp-based-on-octal-or-st.333321/page-2

Allerdings fehlt bei meiner Schaltung der Kathodenfolger mit dem MosFet am Ausgang, anstatt dem 22k im Netzwerk kommt ein 24k zum Einsatz

(wirkt linearisierend in den Mitten) und anstatt den RC-Kombinationen an

den Kathoden, zur Arbeitspunkteinstellung, verwende ich je einen 600mAh

NiMh AAA Akku (Ursprung dafür ist folgender Link

http://jelabsarch.blogspot.com/2012/06/je-labs-phono-and-line-preamp.html). Hier bin ich aber mittlerweile wieder auf RC-Kombination umgestiegen, weil diese weniger rauscht.

Shure M65 original

Quelle: https://jelabs.blogspot.com/2021/04/lar-modified-shure-m65-phono-preamp.htmlModifiziert

Hier hab ich versuchshalber den letzten Kondensator vor dem Ausgang auch noch auf den doppelten Wert (0,1µf -> 0,2µf) erhöht, neben unterschiedlichen Belastungen am Ausgang (Teilung 1dB).

Immer 1 Paar Linien gehören zusammen (1. u.2., 3. u. 4. und 5. u. 6., von oben her gesehen), wobei die obere Linie der Paare immer die mit der doppelten Kapazität ist. Das obere Paar mit 470k Last, das mittlere 470k//470k=ca. 235k, das untere 470k//150k=ca. 113k. Man sieht ganz gut das ein Vergrößern des letzten Kondensators den Bassbereich immer wieder etwas anhebt, einen zu geringe Belastung am Ausgang hingegen wieder für einen Abfall sorgt. Man bekommt den Frequenzgang aber gut innerhalb von +/- 0,5dB.

Hier die Auswirkungen des "180pf" Kondensators vor dem Ausgangskondensator, den man je "Feet" Leitungslänge (1 Feet=30,48cm) einbauen soll, um den Frequenzgang von den Höhen her anzupassen. Hier war aber auch noch die schlechtere Baumarktstrippe mit ca. 245pf/0,5m verbaut, die eh schon einen starken Abfall erzeugte. Nicht nur ein weiterer Abfall in den Höhen, sondern scheinbar auch ein etwas geringerer Ausgangspegel ist das Ergebnis, wenn man zusätzlich 100pf (lila) oder 220pf (grün) einbauen würde.

Eine höhere Belastung am Ausgang (235 anstatt 470kOhm) führt zusätzlich zu einem Pegelabfall von ca. 0,5dB, über den gesamten Frequenzbereich (nicht im Diagramm ersichtlich).

Nachdem die Baumarktstrippe für den frühen, starke Abfall ausgemacht wurde, hab ich Cinchbuchsen am Ausgang angelötet, um verschiedene Kabel stecken zu können. Grün=Diodenleitung, orange (oberhalb der grünen)=Reson TRF Kabel. Die früher abfallende "pinke" Linie, ist die vom Bild vorher.

RCA RIAA

ca. 130-fach -> ca. 42dB

pink=3,2xnf (2,2+1nf Glimmer), grün=3,3xnf (2,2+1nf Glimmer+100pf Styroflex), grau=3,35nf MKP10

Wenn man den Frequenzgang der beiden Kondensatoren (-kombis) anschaut, die beide eigentlich so c.a. 3,35nf ergeben, gibt es dennoch Unterschiede (grüne und graue Linie). Seltsam! Andererseits auch nicht, weil ich schon oft gelesen habe, das viele parallele, kleinere Kapazitäten ein anderes Hochfrequenzverhalten haben sollen, als eine große. Deswegen sieht man auch oft einer großen Kapazität, eine kleine parallel geschalten, um das Hochfrequenzverhalten zu verbessern.

Verstärkung -> Inverse-RIAA, 1000Hz, Rin=47kOhm,

Im späteren Einsatz wird sich kein Abschlusswiderstand mehr am Ausgang des RIAA's befinden, dafür aber eine Umschaltbox mit einem 500kOhm log Lautstärkeregler, an dessen Ausgang (Schleifer) dann der Gitterableitwiderstand (820kOhm) der Eingangsröhre (6N2P) des "ECC99" Verstärkers hängt. Im ungünstigsten Fall (volle Lautstärke) hängt der 820kOhm dem Poti mit 500kOhm parallel, was ca. 310kOhm ergibt (ansonsten, je nach Stellung des Lautstärkereglers, sind alle Werte von 310-500kOhm möglich), die der RIAA als Last am Ausgang sieht. Eine sich ändernde Belastung ist nicht optimal, weil sich dadurch auch der Frequenzgang mehr oder wenige verändert, was sich auch durch aus klanglich bemerkbar machen kann. Besser wäre es, wenn der RIAA-Ausgang eine "feste" Last sehen würde, wie z.B. einen Kathodenfolger oder die RIAA-Schaltung eben gleich mit anderen Röhren, mit deutlich niedrigeren Innenwiderständen (höheren Strömen) und einem niederohmigen Entzerrernetzwerk oder eben die Lautstärkeregelung erst nach der Eingangsröhre eines Verstärkers stattfinden lassen. Hier muss aber wieder auf die Höhe der Steuerspannung geachtet werden, welches das Poti aushalten muss (z.B. blaue Alps-Potis RK27xxxx, max. 30VAC), aber auch, das die Eingangsröhre dann nicht durch den Ausgang des RIAA's schon übersteuert wird, da hier ja dann keine Regelung mehr stattfindet. Sie merken schon, das alles nicht ganz so einfach ist, wie es im 1. Moment scheint, wodurch sich vielleicht auch oft "schlechter" Klang ergeben kann, u.a. wenn die Impedanzen nicht "passen".)

Auch hohe Widerstandswerte oder gewisse Widerstandsmaterialien sollen mehr rauschen als andere (z.B. Metallfilm 0,6W, 1% +/-50ppm/C°, 2W MOX, wie ich sie hier verwende, +/-200ppm/C°. Die MOX-Typen rauschen also 4x mehr als die Metallfilm.).

Aktive vs. passive Entzerrung

Über die Art der Entzerrung braucht man sich nicht zu streiten. Beide

Varianten haben Vor- und Nachteile. Ich gebe zu, dass ich eher ein Fan

der passiven Entzerrung bin. Hier spiele ich aber allen Ernstes mit der

»aktiven Entzerrung«, weil passiv und hohe Verstärkung nicht in mein

restliches »Gesamtkunstwerk« zu passen scheinen.

Kompromiss Nummer Zwei.(?)

Klanglich kann man die passive Entzerrung vielleicht (!) mit »weicher« beschreiben. Aber auch mit »Just in Time« – das Signal muss durch den Filter. Das allerdings geht naturgemäß nicht ohne Verluste. Die erste Röhrenstufe muss schon sehr hoch verstärken, damit die zweite Röhrenstufe bestenfalls nur die Verluste ausgleichen muss. Nachteilig ist, dass, je höher die Verstärkung (besonders der ersten Stufe) ist, desto höher auch der Klirrfaktor der Röhre. Die passive Entzerrung neigt ausserdem (aus mehreren Gründen fast schon zwangsläufig) zu »Ungenauigkeiten« – ein Abweichung von etwa ±1,5dB ist, mit »normalem« Bauteilaufwand, schon gut.

Die aktive Entzerrung klingt vielleicht (!) »analytischer«, »neutraler«. Die Entzerrung erfolgt über eine frequenzabhängige Gegenkopplung. Nachteilig ist allerdings, dass die Gegenkopplung immer »zu spät« kommt. Je mehr Verstärkerstufen die Gegenkopplung »überspringen« muss, desto »schlechter«. Scheinbar. Dieser theoretische »Knackpunkt« ist ein beliebtes Reizthema – nicht nur bei Phono-Vorverstärker. Ein Riesenvorteil bleibt: Die Entzerrung geht nicht mit so hohen Verlusten einher und ist, wenn einigermaßen exakt dimensioniert, genauer. Eine Abweichung von unter ±1dB ist leicht – mit handelsüblichen Bauteilwerten – machbar. Es gibt bei der aktiven Entzerrung zwei Wege, die man gehen kann: Eine »Über-alles-Gegenkopplung« vom Ausgang des Verstärkers an die Kathode der ersten Röhre und eine Gegenkopplung vom Ausgang der ersten Röhre auf das Steuergitter derselben Röhre.

Man kann aber nicht pauschal sagen, welche Entzerrung die Beste ist.

Es kommt immer auf den »Zusammenhang« an (vor allem auf die richtige Eingangsimpedanz

des Verstärkers). Auch kann sich in einem (niederohmigen)

Halbleiterverstärker die passive Entzerrung wesentlich besser

darstellen, als in einer (hochohmigen) Röhrenschaltung (die SRPP ist

hierbei die Ausnahme – da darf muss man passiv entzerren).

Um auf dem Boden der Tatsache zu bleiben: Gerade im Selbstbau-Bereich herrschen alte, restaurierte Plattenspieler vor. Man kann die Abweichung mit erheblichen Aufwand (vor allem Messorgie) auf ±0,2dB drücken, oder aber Fünfe mit ±1dB gerade sein lassen, weil es sich so mit dem Dual-, Lenco-, Thorens- oder Technics-Plattenspieler einfach gut anhört (Darauf kommt es an. Hat man schon früher erkannt).

Anmerkung zum Frequenzgang: Auch wenn die HiFi-Norm 20Hz bis 20kHz besagt – das sollten wir bei Phono nicht ganz so ernst sehen. Ich kenne keine Schallplatte, die tiefere Frequenzen als 40Hz und höhere Frequenzen als 15kHz in der Rille trägt. Eine -3dB Abschwächung bei etwa 40Hz und etwa 15kHz tut dem Klanggenuss nicht weh und sparen uns so nebenbei den »Rumpelfilter«. 😉