Impedanzen und deren Anpassung - wie sie selbst Frequenzgänge beeinflussen können

Wenn man mal gesehen hat, wo überall und wie sich durch "Fehlanpassung", u.a. von Ausgangs- zu Eingangsimpedanzen, Frequenzgänge "verbiegen" können, dem kommen vielleicht auch solche Fragen in den Sinn, ob das bereits mit eine (große?) Ursache für "schlechten" Klang sein könnte.

Was mich wundert ist, das die Hersteller, selten vollständige Werte (Eingangs- und Ausgangsimpedanzen) angeben. Am Beispiel der "Phono Box E" (RIAA Vorverstärker), des Herstellers Pro-Ject, wird zwar noch die Eingangsimpedanz angegeben (z.B. 47kOhm für MM-Systeme) und auch noch eine Verstärkung (z.B. 40dB, 100-fach), aber die Ausgangsimpedanz sucht man vergebens. Auch bei der Pro-Ject "Tube Box S2 MM/MC" Fehlanzeige. Im WWW stößt man dann zwar auf solche Aussagen wie, das es mit der "Phono Box RS", dank der niedrigeren Ausgangsimpedanz, beim Anschluss zu deutlich weniger Problemen kommen wird, aber kei konkreter Wert. Auch beim Vorverstärker "Pre Box S2 Analogue" gibt es nur eine Eingangsimpedanz (15 kOhm) und beim Endverstärker "Amp Box S3" gibt es nicht einmal mehr die.

Die "Phono Box E" ist nur mit Operationsverstärkern (OPA) aufgebaut, die könnten durchaus niedrige Ausgangsimpedanzen haben. Die "Tube Box S2 MM/MC" hat zwar Röhren, aber Bilder vom Inneren zeigen auch irgendwelche "integrierte" Bausteine. Vielleicht auch so etwas wie Operatiosverstärker? Dann könnte auch die evtl. niedrigere Ausgangsimpedanzen haben, evtl..

Gut, nehmen wir mal an, das ein Hersteller seine eigenen Produkte so

konstruiert, das sie "Zusammenspielen", aber was ist, wenn man diese mit

Produkten anderer Hersteller betreiben will?

Ich nehme weiterhin an, das die vom Hersteller angegebenen Frequenzgänge, mit einem min. Impedanzverhältnis vom Ausgang zum Eingang von 1:10 ermittelt wurden.

Da ich jemandem vor Kurzem einen Röhrenvorverstärker bauen sollte und derjenige bereits einen RIAA-Vorverstärker (Aikido von Hrn. Otto) im Einsatz hatte, musste ich, um sicher zu gehen das anschließend alles funktioniert, die Ausgangsimpedanz beim Konstrukteur/Hersteller erfragen. Der sei Dank, mit 700 Ohm recht niedrig lag. Ist auch nicht selbstverständlich, das Hersteller diese Infos preigeben.

In der (HiFi-) Studiotechnik wird "Spannungsanpassung" betrieben, nicht "Leistungsanpassung".

https://sengpielaudio.com/DasMaerchenVonDerLeistungsanpassung.pdf

https://sengpielaudio.com/GroesseDerImpedanzen.pdf

https://sengpielaudio.com/GeschichteDerSpannungsanpassung.pdf

Der 10-fache Wert, zwischen Ausgangs- zur Eingangsimpedanz der nächsten Stufe/Gerätes (Ausgangsimpedanz 10-fach kleiner als die Eingangsimpedanz des Folgegerätes) scheint min. gefordert zu sein. Besser höher. Kleiner ist evtl. möglich, aber nicht ohne Messung und nicht, wenn mehrfach angepasst werden muss, z.B. wenn mehrere Geräte "gekoppelt" werden sollen. Wird fehlangepasst kann der Frequenzgang/Amplitude beeinflusst werden und das Signal phasenverschieben und/oder verzerren.

Geräteintern finden aber noch weitere "Anpassungen" statt, z.B. bei der Verstärkerstufen-Kopplung, die oft über Hochpässe hergestellt werden, die ebenfalls einen Einfluss auf den Frequenzbereich haben. Ein (leistungsloser) Hochpass soll so berechnet werden, das er ab einer gewissen Frequenz (-3dB) das anstehende Signal ungehindert passieren lässt. Hochpässe beinhalten durch ihr RC-Glied aber auch eine "zeitliche" Komponente, weil der Kondensator Lade- und Entladezeiten (Tau) besitzt. Diese Zeit soll auch noch eine Rolle spielen und nicht höher als 15ms haben, sonst soll ein Verstärker nicht mehr ausreichend "schnell" sein, um Musiksignale "zeitrichtig" wiedergeben zu können. Hier streiten sich aber wieder die "Geister". Die Einen sagen, das ein Kondensator einen Ladungswechsel (leistungslos) "blitzschnell" weitergibt, die anderen sagen (z.B. hier "https://www.frihu.com/roehrentechnik/koppelkondensatoren/" und dbei Otto Diciol, in seinem Buch "Röhren-NF-Verstärker Praktikum"), das diese Zeit (Lade- oder Entladekurve oder beide?) nicht höher als 15ms sein soll. Eine zeitlang hab ich versucht mich danach zu richten, was aber die untere Grenzfrequenz des Hochpasses nicht sehr klein werden lässt, weil dieser ja u.a. abhängig vom Anodenwiderstand der vorhergehenden Stufe und dem Gitterableitwiderstand der nachfolgenden Stufe ist.

Lange Verbindungskabel zwischen den Geräten (da diese ebenfalls kapazitive, induktive und ohmsche Widerstandskomponenten haben) oder s.g. Millerkapazitäten die den Röhren zu eigen sind (die auch noch verstärkungsabhängig sind) oder auch noch kapazitive, induktive und ohmsche Komponenten beim Ausgangsübertrager, können den Frequenzgang weiterhin beeinflussen.

Wer aber glaubt einfach immer hohe Impedanzverhältnisse zwischen 2 Geräten zu wählen, um schon mal dem Problem der Fehlanpassung von vorne herein aus dem Weg zu gehen, muss aber gesagt werden, das höhere Impedanzen aber auch wieder anfälliger für Störsignale sind. Vielleicht kennt jemand noch das Phänomen, das man aus den Lautsprecherboxen plötzlich "Radio Eriwan" hören konnte? Das kann u.a. passieren, wenn hochempfindliche Verstärkerstufen mit hohen Impedanzen, nicht ausreichend geschirmt und dann noch lange Leitungswege, umliegende Radiosignal einfangen.

Um die Ausgangsimpedanz eines Gerätes zu ermitteln, kann man rechnen oder es messen, wie ein HiFi-Bekannter von mir mal in einem seiner Bücher (Dominic Melischko, "Röhrenverstärker einfach und effektiv vermessen") in etwa so beschrieben hat

... man legt ein Eingangssignal (z.B. 1kHz Sinus) mit einer

gewissen Spannungshöhe (max. Werte beachten, so das auch der Ausgang nicht übersteuert wird) an den Eingang des zu

messenden Gerätes (bei einem RIAA-Vorverstärker wird zusätzlich, am besten noch ein

Inverse-RIAA-Netzwerk vorgeschaltet, dann kann man auch noch mit anderen Frequenzen messen) und misst das Ausgangssignal am

"unbelasteten" Ausgang. Dann wird ein Poti angeschlossen (wenn man schon vermutet, das die Ausgangsimpedanz höher sein könnte, kann man gleich ein 250kOhm Poti oder so nehmen). Das Messgerät steht dabei auf "AC" (Wechselspannung und sollte auch Frequenzen von min. 1kHz messen können). Dann wird der regelbare Widerstand

soweit verringert, bis die vorher gemessene Spannung nur noch die

Hälfte des Wertes beträgt. Dann nimmt man das Poti weg und

misst den Widerstandswert, was dann dem Innenwiderstand bzw. der Ausgangsimpedanz

des Gerätes entspricht, da bei gleichen Werten für Ausgangs- und

Lastimpedanz sich nur noch die Hälfte der Spannung einstellt. Dieser "extrem" Fall wäre dann wieder Leistungsanpassung und keine Spannungsanpassung....

So kann das z.B. aussehen, wenn man einen selbstgebauten Röhren-RIAA-Vorverstärker, mit höherimpedantem Ausgang, mit unterschiedlicher Belastung, an einem Röhrenvorverstärker anschließt (pink=470kOhm, grün=235kOhm, lila=ca.144kOhm). Je höher die Last (geringerer Widerstand), desto mehr "leidet" der Bassbereich.

Ohne jetzt die genaue Ausgangsimpedanz des von mir nachgebauten Shure M65 Clones zu kennen, stimmen die vom Hersteller angegeben 5.000 Ohm, aber sicher auch nicht. Ich hab hier zwischen 144 und 470kOhm als Last und man sieht schon im unteren Frequenzbereich starke Veränderungen, wie würde das dann mit einer nur 10-fach geringere Belastung, als die 5.000 Ohm, also 50.000 Ohm, erst aussehen?

Der Hersteller gibt 25-15.000Hz (+/- 1,5dB) an. Na ich weiß nicht 😉.

Aber vielleicht hab ja auch ich was falsch gemacht/gemessen.

Aber wie gesagt, es ist nicht die einzige Stelle in einer HiFi-Kette, an dem der Frequenzgang "verbogen" werden kann. Gleiches Problem könnte im Prinzip beim Anschluss des Tonabnehmers an den RIAA-Vorverstärker-Eingang und/oder vom Line-Vorverstärker-Ausgang auf den Eingang des Endverstärkers auftreten. Irgendwo muss sich auch noch eine Lautstärkeregelung befinden, die ebenfalls einen Widerstandswert hat, der einer vorhandenen Last auch noch parallel liegt.

Ich hatte vorher auch "Hochpässe" genannt, die oft bei Stufenkopplungen eingesetzt werden, die Gleichspannungsfreiheit herstellen sollen (was u.a. ansonsten den Arbeitspunkt der Folgestufe verschieben würde), die aber dann auch noch tiefe Frequenzen ausreichend niedrig durchlassen sollen. Auch diese "Schaltungen", wenn nicht richtig ausgeführt, können Frequenzgänge verändern.

Es gibt da aber auch noch die s.g. Phasenverschiebungen (z.B. hier https://www.frihu.com/editoral/richtiges-hoeren/). Hab ich zwar noch nicht ganz verstanden, sollte man aber vielleicht mit in die "Checkliste" aufnehmen, wenn es mal nicht klingen sollte.

Und unabhängig davon, kann jedes Bauteil an sich noch den Klang beeinflussen. Was so oder so ähnlich auch in dem vorherigen Link über Phasenverschiebungen erwähnt wird, sprich die "Natürlichkeit" des Klanges durch Verwendung natürlicher Materialien. So verrückt klingt das gar nicht, wenn man sieht was die Hersteller sich alles, alleine beim Thema Kondensator, einfallen lassen und welche Preise man für Papier-, Aluminium-, Kuper- oder Gold-in-Öl-Kondensatoren bezahlen muss. Vielleicht haben ja auch die alten Kohlemasse-Widerstände oder Eingangsübertrager, Breitband- oder Koaxiallautsprecher (die idealerweise ein akustisches Zentrum haben sollen) ihren Sinn?

Wieder zurück zu den Impedanzen.

Deshalb finde ich, müsste schon mal mehr über Impedanzen bekannt sein und die Käufer nicht nur einfach im guten Glauben Geräte konsumieren lassen. Oder es steckt System dahinter, damit eben die Käufer fleißig konsumieren, bis es denn mal zufällig "kling" (passt)?

Die HiFi-Industrie, wenn sie schon ihre Geräte verkaufen wollen, hätten u.a. bei den Eingangs- und Ausgangsimpedanzen, eigentlich eine Bringschuld, damit der Interessierte schon mal "überschlagen" kann, ob es für seine Anlagenkonstellation passt. Ist ja nicht so, das jeder immer alles nur von einem Hersteller kauft, damit man diesem Problem aus dem Weg geht (sind ja auch nicht die einzigen Probleme die es geben kann).

Man könnte sich natürlich auch mit Messequipment ausstatten oder sich den Fachmann ins Haus kommen lassen, der dann mit s.g. "Raumprozessoren" ala "Trinnov" und Messmikrofon, den Frequenzgang am Ende, am Lautsprecher im Hörraum, ausmisst und ggf. begradigt, um die Änderung dann wieder in den Vor-/Endverstärker "einfließen" zu lassen.

Dass das mit dem "Trinnov" zwar funktioniert konnte ich live bei einem ehemaligen HiFi-Stammtischkollegen mitbekommen. Trotz aller vorherigen Versuche hatte er in seinem "schlauchartigen" Hörraum angeblich keinen guten Klang hinbekommen (das ging soweit, das er mit Absorbern, Diffusoren und sogar "Klangschalen" dem Klang auf die Sprünge helfen wollte). Der Trinnov hat zwar augen- und ohrenscheinlich "etwas" korrigieren können (wäre ja traurig, wenn das für damals schon stolze 5.000 Euro, nicht der Fall gewesen wäre 😉) und es klang danach auch deutlich "besser" (umschaltbar, vorher/nachher-Vergleich), aber was man auch sah war, das seine Röhrenverstärker mit ca. 3-5W, die Lautsprecher im leistungshungrigen Bassbereich (die zusätzlich auch noch eine aufwendige Frequenzweiche hatten), nicht mehr ausreichend mit Leistung versorgen konnten.

Das mit einer niedrigen Ausgangsimpedanz vieles einfacher wird, stimmt im Prinzip, außer man will so wie ich, wieder Eingangsübertrager verwenden, da diese die Eigenschaft haben sekundäre Impedanzen im umgekehrten Quadrat auf die Primärseite zurück zu spiegeln. Soll bedeuten, wenn ich z.B. die Eingangsspannung um 1:2 erhöhen will, dann spiegelt sich der sekundäre Abschlusswiderstand, z.B. 30kOhm (u.a. weil das der vom Hersteller (Lundahl) angegebene, optimale Abschlusswiderstand des von mir verwendeten Übertragers LL-7903 ist) im Verhältnis 4:1 auf die Primärseite zurück, also 30kOhm/4=7,5kOhm, mit dem das daran angeschlossene Gerät dann belastet wird. Wenn wir uns jetzt wieder den Faktor "10" ins Gedächtnis rufen, dann sollte die Ausgangsimpedanz des angeschlossenen Gerätes also min. 750 Ohm können. 5-fach wären dann aber immer noch 1500 Ohm. Der eine RIAA, den ich mir extra wegen seiner niedrigen Ausgangsimpedanz und Verwendung eines Eingangsübertragers gebaut hatte, hatte leider immer noch nur ca. 1600 Ohm (vielleicht sogar etwas mehr) Ausgangsimpedanz, weshalb ich mich im Nachhinein auch nicht mehr wundere, weshalb dessen Frequenzgang rückwirkend so verbogen wurde, ein anderer RIAA hingegen (EAR Clone), wurde weniger beeinflusst, weil dieser auch eine nochmals niedrigere Ausgangsimpedanz hatte, aber auch hier war der Einfluss ersichtlich.

In der Studio-Technik wurde lange Zeit (immer noch?) die 600 Ohm-Technik verwendet, u.a. wegen der höheren Störfestigkeit, die u.a. durch zu lange Kabelverbindungen, etc. auftreten können. Die alte Studiotechnik von Maihak/Telefunken, die u.a. früher im Bayerischen Rundfunk eingesetzt wurde (Verstärker wie V73, V81, V69/a), hatten Eingangs- und Ausgangsübertrager (sowohl Vor- als auch Endverstärker) und es funktionierte scheinbar prima, auch wenn mehrerer Geräte parallel oder hintereinander geschallten wurden. Warum aber bei mir nicht?

Nicht das ich unzufrieden wäre, mit dem Klang des kürzlich gebauten aktiven Line-Vorverstärkers, aber ich wollte eigentlich alles so einfach wie möglich, mit so wenig aktiven und klangbeeinflussenden Bauteilen wie möglich aufbauen und da dachte ich mir eben, einen Eingangsübertrager verwenden zu können. Ich muss das bei Gelegenheit nochmal angehen.

Durch Einsatz des aktiven Line-Vorverstärkers (470kOhm Eingangsimpedanz), kann ich jetzt zwar auch einen Selbstbau-DAC mit "nur" ca. 2,7 kOhm Ausgangsimpedanz und ca. 0,5V Ueff Ausgangsspannung und einen "aktiv" entzerrten Röhren-RIAA mit vielleicht 40-50 kOhm Impedanz und ca. 40dB Verstärkung problemlos anschliessen und durch die ca. 10-fache Verstärkung des Vorverstärkers, auch noch die Endstufe mit der EL5070, die ca. 3V Ueff am Eingang benötigt, voll (ca. 1,3W) aussteuern bzw. sogar noch etwas übersteuern kann (man erinnere sich, das Trioden-Verstärker mit Ausgangsübertragern 5-10x lauter spielen können. Dann zwar bereits übersteuert sind, aber noch nicht hörbar verzerren). Mit dieser Kombination sind jetzt zumindest keine "groben" Frequenzgangseinbrüche mehr zu erkennen und auch die Endstufe ändert daran nichts mehr. Wie das Ganze dann wieder beim Anschluss eines Tonabnehmers am RIAA und/oder eines Lautsprechers (komplexe Last) an die Endstufe, im Hörraum, am Hörplatz aussieht, ist dann noch eine andere Frage.

Wäre doch schön, wenn man einfach "gedankenlos" seine Geräte zusammenstecken und zufrieden der Musik lauschen könnte?

Ich sehe einen Line- bzw. Vorverstärker mittlerweile als "Schaltzentrale". Diesen richtig "ausgelegt", kann schon einige der Impedanz-Anpassungs-Probleme verhindern.

Es gibt auch immer wieder die Frage, wo am Besten man einen Lautstärkeregler positioniert, vor oder nach einem Vorverstärker. Das hängt mit vom Vorverstärker ab. Ich hab den Lautstärkeregler mittlerweile am Ausgang positioniert, u.a. weil mein 6N6P-Vorverstärker mit vielleicht 3-5kOhm Ausgangsimpedanz, mit 50- oder 100kOhm-Potis kein Problem hat (Faktor 10 auch hier beachten und auch noch den Gitterableitwiderstand im Endverstärker mit einberechnen). Des Weiteren hab ich den Arbeitspunkt der Röhre vom Vorverstärker so gelegt, das ich auch mit >2Veff in den Eingang gehen kann (z.B. direkt einen CD-Player anschließen), ohne das er übersteuert/verzerrt. Man kann das Poti aber auch an den Eingang legen, muss aber dann wieder darauf achten, welche Ausgangsimpedanzen die angeschlossenen Geräte haben und ggf. den Wert des Potis "stark" erhöhen (250, 500 oder gar 1000kOhm), was aber wieder die "Störfestigkeit" reduziert.

Eine weitere Überlegung könnte sein, ob Signale mit kleinerer Amplitude nicht "störanfälliger" sind und man sie deshalb erstmal so wenig wie möglich versucht zu beeinflussen (es reichen schon Bauteile und Kabel). Je höher dann die Pegel und je "niederimpedanter" diese dann werden, desto weniger werden sie (vielleicht) beeinflusst. So meine Theorie!

In meinem Beispiel, mit der (alleinigen) Röhre EL5070 im Endverstärker, darf der Gitterableitwiderstand, lt. Datenblatt, nur max. 125kOhm haben (man sollte aber dennoch darunter bleiben, z.B. 100 kOhm, ansonsten könnte es zu "seltsamen" Phänomenen kommen, wie sporadisches "Knacksen, etc.). Wenn wir jetzt am Ausgang des Vorverstärkers ein Lautstärkepoti mit 50kOhm haben, dann liegt der Gitterableitwiderstand von 100kOhm parallel dazu, was im ungünstigsten Fall (volle Lautstärke) einen Gesamtwiderstand von 33,33kOhm, die dann auch der Ausgang des Vorverstärkers wieder sieht. Und dann sind wir mit dem Faktor 1:10, was die Impedanzanpassung angeht, bei 3kOhm, was der Vorverstärkerausgang können muss.

Das der Gitterableitwiderstand bei der Röhre EL5070 (auch bei der russischen 6C45) so niedrig ist, ist nicht bei allen Röhren so. Normalerweise ist ein Verstärker min. 2-stufig aufgebaut, was mit meinem getrennten Vorverstärker im Prinzip genau das Gleiche darstellt. Die Eingangsröhre bzw. Treiberröhre lässt normalerweise höhere Gitterableitwiderstände zu.

Also alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt 😉!

Hier meine bis vor Kurzem noch verwendete Kette, vom Tonabnehmer, über den RIAA- (das Entzerrer-Netzwerk ist hier nicht eingezeichnet), Line-VorVerstärker, Lautstärkeregler und Endverstärker. Markiert sind die Impedanz-Anpassungspunkte und Hochpässe.

"Sieben" (ohne die Lautsprecheranpassung, über den Ausgangsübertrager, an die Röhre) und dann hat mein Vor- und Endverstärker schon jeweils nur ein aktiv verstärkendes System im Signalweg, was mir min. schon mal 2 Hochpässe erspart (es gäbe da aber auch direkt gekoppelte Schaltungen).

Vielleicht versteht man jetzt besser, wenn ich die "Philosophie" verfolge, so wenig wie möglich Bauteile, aktiv wie passiv, in meiner HiFi-Kette einsetzen zu wollen. Ob ich damit richtig liege, wird sich zeigen.

Das Ganze setzt sich bis zum Lautsprecher fort, d.b. ein hocheffektiver Breitbandlautsprecher oder ein Koaxialer (der das Prinzip der Punktschallquelle verfolgt) oder gerade noch ein 2-Wege-Lautsprecher mit einer 6dB-Weiche (nur ein Kondensator für den Hochtöner) für "mich" noch akzeptabel. Alles was darüber hinaus geht müsste genauer betrachtet werden.

Aktuell (07.2025) hab ich durch die Verwendung von Kristall- oder Keramiktonabnehmern, wie man sie bis in die 1970iger Jahre hinein verwendet hatte, sogar noch den RIAA-Vorverstärker "abschaffen" können. Dafür muss der Vorverstärker-Eingang mit einem Rg >=1MOhm abgeschlossen werden (parallel dazu noch eine Abschlusskapazität), wenn das Gane zufriedenstellend klingen soll. Ob diese Art von Tonabnehmern HiFi-tauglich sind, bezweifeln viele. Mir gefällt es durchaus und das Gehör gewöhnt sich eh bald wieder daran, wenn es nicht komplett "falsch" klingt.

Zum Thema Messen und Impedanzen

Wer seine Frequenzgänge überprüfen möchte kommt um Messwerte nicht herum. Entweder klassisch, mit Frequenzgenerator, Multimeter und Oszilloskop, etc. oder heutzutage auch mit Soundkarte und Messprogrammen die am Computer ablaufen.

Hab mir nochmal Gedanken gemacht wegen dem Koppelkondensator und den angeblichen 20ms (tau), die sowohl "Diciol" als auch "Frihu" propagandieren. Lt. hier "https://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/175992-die-gr%C3%B6%C3%9Fe-des-koppelkondensators-und-die-phasenlage/" ist eher die Phase das Problem, als die Lade-/Entladezeit, die zur angeblichen Schnelligkeit eines Verstärkers beitragen soll.

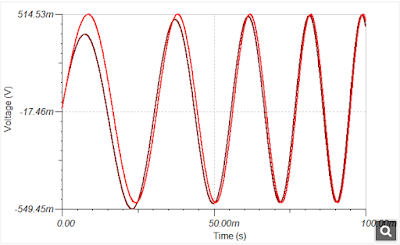

......... Um so etwas zu messen, wird üblicherweise ein Chirp-Signal verwendet. Das ist ein Signal, dessen Frequenz sich zeitlich ändert. Wie sieht ein Chirp-Signal (20 Hz zu 100 Hz) nach einem 20 ms Hochpass aus?

Die rote Kurve ist das Eingangssignal, die schwarze Kurve das Ausgangssignal. Man sieht deutlich, dass sich im Ausgangssignal nicht nur die Amplitude, sondern auch die Frequenz geändert hat.

Das gleiche nun, wenn die 3 dB Grenzfrequenz des Hochpasses von 8 Hz auf 0,8 Hz gelegt wird und damit eine Phase von 2° bei 20 Hz liegt:

Schon viel besser, aber es sind immer noch Differenzen zu sehen. Also noch mal die Grenzfrequenz des Tiefpasses erniedrigen, jetzt auf 0,16 Hz:

Im Forum wurde dafür ein Hochpass mit den Werten 1µf und 1MOhm ermittelt. Der Kondensator muss im Einschaltmoment aber erst einmalig geladen werden, was einige Sekunden dauern kann. Aber auch das Netzteil muss dann "stabil" sein, wenn mit solch niedrigen Grenzfrequenzen "hantiert" wird.

Das Netzteil meines aktuellen Versuchsaufbaus mit ECC83/ECC99 bzw. 6N2P/6N6P hat bei der Drosselsiebung "nur" 3,6Hz Resonanzfrequenz, in der weiteren Siebstufe (RC) , dann zumindest schon 1,7Hz, bevor es auf die Übertrager geht und für die Treiberstufe nochmal 1,6Hz.

Ich frag mich auch wie das die Entwickler ganz früher gemacht haben, als große Kapazitäten noch nicht verfügbar waren.